Emploi au Fenua : Alerte rouge

- 26 févr. 2023

- 33 min de lecture

Une étude réalisée auprès des ménages polynésiens durant le second confinement par les statisticiens de l’IEOM, de l’AFD et de l’ISPF, rassemblés au sein des Comptes économiques rapides pour l'Outre-mer (Cerom), témoignait en octobre dernier d’un grand pessimisme de leur part quant à l’avenir, adossé à la perspective d’une dégradation du marché de l’emploi ainsi qu’à celle d’un délabrement de la situation économique globale. Au vu de chiffres encore parcellaires et manquant en partie de recul (la publication du bilan de l’emploi concernant l’année 2021 n’interviendra pas avant le second semestre 2022), l’impact sur l’emploi de la crise sanitaire liée à la covid-19 semblait toutefois moins important qu’attendu, dans un contexte marqué par un soutien accru des pouvoirs publics. Entre satisfécit relatif des uns et angoisses exacerbées des autres, nous nous sommes efforcés d’y voir plus clair dans la jungle de tous les indicateurs concernant l’emploi local, sources de plusieurs lectures et interprétations potentielles. Éléments de réponse et de réflexion.

CRISE OU PAS CRISE ?

Selon la dernière publication conjoncturelle pour l'emploi publiée par l’ISPF (Institut pour la statistique de Polynésie française) à l’heure où nous mettions sous presse, datant d’octobre 2021, l’emploi salarié marchand avait à nouveau progressé après avoir nettement marqué le pas durant le second confinement. Il se maintenait dans l’industrie et le commerce, et se reprenait dans la construction et l’hôtellerie-restauration par rapport à septembre 2021. Cette publication précisait encore que « sur les douze derniers mois, l’indice de l’emploi croît de 2,8 % alors que la variation moyenne annuelle de 2016 à 2020 est de + 1,1 %. Il demeure 4,3 % plus bas qu’en février 2020, soit avant l’épidémie de covid-19 ».

Des chiffres qui méritent des explications

Si le recul sur l’année 2021 manque encore, nous l’avons dit, du fait de l’absence de données, le dernier bilan emploi dressé par l’ISPF concluait à 2 050 emplois perdus en 2020. Un chiffre sans doute bien moindre que redouté après 5 années d’une hausse continuelle assez stable (autour de 1,8 % par an en moyenne, soit 1 100 emplois). Selon ce même bilan, le nombre des emplois salariés s’est rapproché de celui constaté au milieu de l’année 2018 avec 64 051 emplois ; ce qui représente une baisse de 3,1 % sur l’année, n’affectant toute- fois pas tous les secteurs de la même manière. Ainsi, en marge des hausses conséquentes constatées entre 2019 et 2020 dans l’administration (+ 3 %) et la construction (+ 6,9 %), l’emploi affiche quand même des chiffres en perdition dans le secteur primaire (- 19,7 %), plombé notamment par les secteurs perlicole (- 39 %), l’hôtellerie (- 23,5 %) et la restauration (- 8,3 %). Par ailleurs, dans cette même enquête « points études et bilans » de la Polynésie française, considérant globalement l’année 2020, l’Institut précisait encore également d’une manière plus exhaustive que, pour cette année spécifique, « la population active au sens du Bureau international du Travail (BIT) s’est maintenue à 109 400 personnes de 15 à 64 ans. Le taux d’emploi s’établit à 53 % alors que le taux de chômage diminue à 10,5 %. Plus de 2 000 nouvelles personnes ont eu un emploi souvent non salarié ou précaire et autant ont quitté le chômage et son halo pour gonfler la part des inactifs ne souhaitant pas travailler, attentistes face à un contexte économique et sanitaire morose ».

Soutien massif de l’État : économie sous perfusion ou en réanimation ?

Reste que derrière ces indicateurs nettement moins inquiétants que potentiellement redouté, l’année 2020 aura aussi été essentiellement marquée par le déploiement massif de mesures de soutien à l’emploi par le Pays et l’État (on aura ainsi vu, par exemple, en 2020, l’explosion des emplois aidés, en progression de 77 % tandis que les offres d’emploi progressaient globalement de 32 %), à destination en premier lieu des entreprises les plus fragilisées... Témoignant d’une situation gérée de manière totalement inédite, le Haut-commissariat annonçait le 27 octobre dernier que le cap des 25,5 milliards d’aides versées par l’État aux entreprises, prioritairement à travers le fonds de solidarité, depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, venait d’être franchi. La question se pose alors forcément de savoir ce qu’il adviendra de la situation lorsque ces aides cesseront. Et ce, d’autant plus qu’elles se sont adressées à des entreprises particulièrement vulnérables exerçant dans des secteurs d’activité fortement liés à la conjoncture internationale dans un contexte toujours hautement précaire.

L ’illettrisme en Polynésie

L’illettrisme et le manque de formation restent évidemment au centre des problématiques de l’emploi, en Polynésie comme ailleurs. Mais avec une incidence d’autant plus importante ici que les chiffres les concernant sont plus importants qu’en métropole notamment. Ainsi, si l’on se réfère aux derniers chiffres émanant des services des armées en charge de la Journée défense et citoyenneté, indicateur considéré comme particulièrement fiable et pertinent pour évaluer la « prévalence » du premier au fenua, plus de 39 % des jeunes polynésiens âgés en moyenne de 17 ans souffrent encore aujourd’hui de difficultés à la lecture, 26 % étant « dans une situation d’illettrisme ». Même si ce bilan mesuré sur un panel de 4 052 jeunes doit être considéré avec précaution, cette notion d’illettrisme recouvrant plusieurs définitions, ce chiffre n’est que de 7 % en métropole.

Malgré une amélioration, puisqu’en 2011 les mêmes chiffres faisaient état de 45 % des jeunes adultes touchés au fenua par l’illettrisme (encore faut-il, pour accorder de la valeur à cette « amélioration », s'assurer que le niveau d'exigence pour établir ces statistiques n'ont pas été modifiées à la baisse entre temps), ces données peuvent continuer à inquiéter. Surtout si l’on y ajoute d’autres « spécificités locales » telles qu’un taux d’absentéisme qui flirte avec les 12 % et le chiffre annoncé encore récemment par le nouveau vice-recteur Philippe Lacombe de moins d’un élève sur deux disposant d’un diplôme à la fin de son parcours scolaire.

De nombreuses familles polynésiennes ne se reconnaissent pas dans la société actuelle. Les jeunes "chappent" l'école, refusent l'éducation "à la française" tout en ne se retrouvant pas dans celle, traditionnelle, de leurs grands-parents et parents.

En vue d’affiner notre réflexion, parallèlement à la compilation de ces statistiques sujettes à nombre d’interprétations (voir interview de Florent Venayre), nous avons donc aussi pris le pouls du tribunal de commerce, toujours pertinent pour « ressentir » l’état de santé des entreprises polynésiennes.

Christophe Tissot, son président depuis 5 ans, est formel :

« La lecture du bilan de l’activité du tribunal de commerce en 2021 ne permet pas à ce jour de conclure à l’existence d’une crise économique qui se traduirait par une vague de faillites et une augmentation des difficultés des entreprises. »

Pour justifier cette analyse, il se réfère essentiellement à deux indicateurs objectifs :

• une activité en matière de procédures collectives (redressements, liquidations judiciaires, plans de continuation) toujours inférieure à 2019 même si la liquidation reste la première des mesures pratiquées à hauteur de 80 pour 20 plans ?? de continuation. Le tribunal constate en la matière de moins en moins d’ouvertures de dossiers. L’activité, déjà tombée d’un tiers en 2020, a même poursuivi cette chute sur sa lancée en 2021 pour atteindre 110 dossiers environ contre 200 en 2019 ;

• une diminution du nombre des alertes émanant des commissaires aux comptes dans leur mission légale de prévention des difficultés financières et notamment financières des entreprises (deux signalements d’entreprises en 2020 contre quatre en moyenne les années précédentes).

Un autre indicateur pourrait néanmoins, même faiblement, être déjà évocateur d’une plus grosse tempête à venir : il s’agit du chiffre élevé des conciliations, ces procédures « secrètes » mises en place à destination des entre- prises « en légère difficulté », procédures dont le niveau a doublé au regard des ouvertures depuis 2019 avec une vingtaine de sociétés concernées en 2021.

Christophe Tissot rappelle, par ailleurs, que « les analyses concordantes des spécialistes, de l’ISPF et de l’IEOM notamment, soulignent toutes la résilience de l’économie locale grâce au soutien financier aux entreprises en difficulté de l’État et la bonne tenue de la demande locale ». Mais encore une fois, sans ces énormes béquilles, jusqu’à quand ?

Faciliter l'adéquation entre l'offre et la demande d'emploi

En marge des nombreuses problématiques liées à l’insertion professionnelle, dont nous avons pu faire état par ailleurs, il en est une dont le SEFI s’est saisi à bras-le-corps en devenant officiellement le 15 octobre dernier le Service de l’emploi afin de « réaffirmer sa place d’expert de l’emploi » : celle de l’adéquation entre l’offre et la demande. Derrière ce changement sémantique se manifeste la volonté de mettre en oeuvre une nouvelle organisation, davantage tournée vers une approche qualitative et personnalisée, à travers des ateliers, des partenariats renforcés, des diagnostics et un meilleur suivi des demandeurs d’emploi (via même la mise en service de bus pour aller jusqu’à eux !). L’objectif visé consiste prioritairement à résorber un « excédent des besoins en main-d’oeuvre » dans un contexte qui voit son stock d’offres rester stable au-dessus de 1 100 postes à pourvoir alors que le SEFI comptabilisait autour de 10 500 demandeurs d’emploi (parmi lesquels environ 550 primo demandeurs) depuis le début de l’année 2021.

Si d’autres explications à ce chiffre peuvent aussi être à chercher du côté du manque de qualifications (parmi les demandeurs d’emploi, près de 54 % ont arrêté leurs études au bac ou sont sans diplôme, 11 % d’entre eux étant en outre sans expérience) ou d’une absence peu incitative d’évolution des conditions de travail et de salaire dans certaines professions, le Service de l’emploi attend beaucoup du futur Observatoire de l’emploi, un recueil statistique entré en fonctionnement dès avril 2020, en lien avec la réglementation relative à la protection de l’emploi local votée en 2019 : des pans entiers du marché du travail, échappant jusque-là à toute réflexion sur le sujet, devraient s’en trouver éclairés pour permettre aux autorités comme aux différents acteurs économiques de se montrer plus efficients, notamment en matière de « gestion prévisionnelle des emplois et des compétences », selon Hina Grépin, directrice du SEFI jusqu’à la fin du mois d’octobre 2021, partie depuis prendre la tête du nouveau campus des métiers de l’hôtellerie, et dont le successeur, au Service de l’emploi, n’avait toujours pas été nommé à l’heure où nous mettions sous presse.

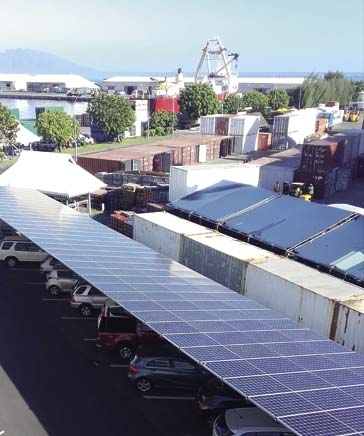

Les énergies renouvelables sont l'un des secteurs où les débouchés pour l'emploi qualifié affichent complets.

Zoom sur les patentes

Lors du même entretien, le président du tribunal de commerce a également attiré notre attention sur une « spécificité locale » d’ores et déjà interpellante à d’autres niveaux : en matière de liquidation judiciaire, les trois quarts des activités affectées en Polynésie française (80 à 90 sur 120 liquidations environ prononcées en 2021) concernent des très petites entreprises, « employant certes peu de salariés », mais qui constituent pour autant « le gros de nos entreprises ». De très petites entreprises gérées par des personnes qui « se sont improvisées chefs d’entreprise sans avoir été préparées à se lancer, sans en avoir les compétences administratives » et exclues des dispositifs de soutien mis à la disposition des entreprises moyennes à partir d’un certain niveau d’activité. Exemples « typiques » de ces TPE liquidées : des roulottes, des petits métiers du bâtiment, des activités de tâches ménagères…

Et cette spécificité soulignée en matière de liquidation judiciaire appelle d’elle-même à se tourner vers d’autres indicateurs relatifs à la vie des entreprises, à commencer par l’activité liée aux patentes.

Reste que les chiffres concernant les patentes sont difficiles à interpréter car il en existe toujours deux lectures possibles. « Dans le cadre d’une économie dynamique, de services, qui permet la création d’entreprises, un fort taux de création en la matière peut plutôt être considéré comme un vecteur de dynamisme », précise ainsi l’économiste Florent Venayre. « Mais a contrario, il peut être le révélateur de licenciements, de difficultés dans le secteur de l’emploi plus formel, et être essentiellement le fait de gens ayant perdu leur emploi et n’arrivant pas à en retrouver un autre, de personnes qui montent alors leur "boîte" par pis-aller, ou alors de personnes qui ne parviennent pas à intégrer le monde du travail, par exemple au sortir de leurs études. Le taux de survie à quelques années peut s’avérer un indicateur précieux pour mieux interpréter les données dans ce contexte… » Autres chiffres, autres indicateurs précieux donc : du côté de la CCISM, qui supervise les immatriculations d’entreprises commerciales, on note que « sur les 8 premiers mois de l’année 2021, ces dernières sont supérieures à celles de 2020 et 2019, avec, en moyenne, 424 créations d’entreprises par mois contre 345 en 2020 et 383 en 2019 ».

Dans un contexte de « radiations contenues », la chambre précise encore que « sous cette configuration, le solde net de créations d’entreprises à fin août 2021 est toujours largement positif et se fixe à + 2 002, ce qui permet d’afficher un nombre d’entreprises actives à la fin août à 37 590, sous réserve des formalités en attente (35 588 entreprises actives à fin 2020 + 2 002, le solde net de créations à fin août 2021 = 37 590) ». Une évolution qui devra à coup sûr, selon la chambre, « faire l’objet de nouvelles analyses après l’arrêt des dispositifs d’aides avant de pouvoir tirer des conclusions sur l’impact réel de la crise liée à la covid-19 sur le dynamisme des entreprises du fenua ». Et ce, d’autant plus que la CCISM précisait déjà au moment où elle faisait état de ces chiffres, fin août 2021, que « des phénomènes de substitution du statut de salarié par celui de patenté étaient de plus en plus fréquents ».

À la lecture de tous ces chiffres, perçus comme plus ou moins positifs selon l’angle sous lequel on les considère, l’ombre des effets largement différés de la crise sanitaire du fait du soutien massif de l’État et du Pays semble donc plus que jamais planer, assombrissant fortement les perspectives d’avenir de l’emploi local. D’autant plus qu’il existe aussi des problématiques structurelles bien présentes, avec lesquelles ils pourraient converger vers le pire plutôt que vers le meilleur…

DES PROBLÈMES STRUCTURELS MAJEURS

Pour interroger cette approche davantage structurelle de la situation de l’emploi en Polynésie et de ses répercussions, notamment sur la protection sociale, nous avons fait le choix de donner la parole à deux observateurs particulièrement « affûtés » dans ce domaine : Florent Venayre, professeur d’économie, et Frédéric Dock, directeur de Vinci Énergies et président du MEDEF polynésien, qui ouvrent aussi la porte à des remèdes possibles.

La pénéiculture locale (élevage de crevettes) et l'aquaculture en général sont des secteurs du secteur primaire qu'il faut développer pour moins dépendre des importations.

Autre frein : les lourdeurs administratives

Aborder ce sujet de manière exhaustive pourrait presque faire l’objet d’un second dossier. Aussi nous nous contenterons de faire état d’une petite révolution en cours pour essayer d’y remédier quelque peu. Ainsi, près de 4 mois après l’annonce d’Emmanuel Macron sur le sujet, une mission conjointe du ministère de la Justice et du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce a débuté fin novembre, en Polynésie, afin d’accompagner le transfert annoncé (et voulu de longue date), de l’État vers le Pays, du registre du commerce et des sociétés (RCS) présidant à la création des entreprises au fenua. Une révolution qui vise notamment à remédier aux délais excessifs constatés en matière de formalités, à commencer par ceux entourant la délivrance du fameux Kbis. Leur rapport n’a pas encore été rendu public.

--------- Interview - Florent Venayre ---------

FLORENT VENAYRE, professeur des universités en sciences économiques à l’Université de Polynésie française

« La création d’emplois n’est pas proclamée par la puissance publique, elle est décidée par les entreprises »

L’emploi ne se décrète pas, sauf l’emploi public financé

par l’impôt mais ça a des limites

D’abord dans quelle mesure le secteur de l’emploi et la situation économique d’un pays sont-ils liés ?

« Quand on parle de la situation économique d’un pays, il y a bien sûr plusieurs indicateurs macroéconomiques, mais on parle notamment du PIB. Et le PIB (produit intérieur brut), c’est la somme des revenus, la somme des dépenses, la somme des valeurs ajoutées. Plus il y a de gens qui sont en emploi, plus cela joue sur le niveau global de richesse. Une économie dynamique est une économie qui crée de l’emploi, contrairement à une économie de rente, qui va être plus poussive, où il y aura moins de concurrence et donc moins de créations d’emplois. »

Cela étant posé, qu’est-ce qui caractérise, à votre sens, la situation de l’emploi en Polynésie durant les dernières décennies ?

« Je dirais la faiblesse du taux d’emploi. Nous rediscuterons du taux de chômage, qui est souvent l’indicateur que les gens regardent le plus, mais qui pose énormément de problèmes de mesure, particulièrement en Polynésie. Avec le taux d’emploi, on a plus une idée immédiate de la capacité de l’économie à offrir du travail. Pour le calculer, il s’agit de prendre le quotient de la totalité des gens qui travaillent et de le diviser par la population en âge de travailler, c’est-à-dire les 15-64 ans. Ce calcul nous donne un ratio de 53 %. Pour avoir un ordre d’idées, ce taux est de 67 % en France, ce qui est un peu en-dessous de la moyenne de l’OCDE (l’Organisation de coopération et de développement économiques, NDLR), qui est pour sa part de 67,4 %. Sachant que les États-Unis, par exemple, sont à 69,7 % et que l’on monte jusqu’à 80 % environ pour les pays les plus actifs, comme la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas (80,8 %) ou l’Islande (79,3 %) ; un pays qui n’est pas du tout inintéressant car il a à peu près le même nombre d’habitants que nous. Je n’ai pas fait de recherches historiques plus poussées mais depuis les 25 dernières années on n’a pas eu mieux. Ce qui pèse forcément sur la protection sociale. »

À quoi peut-on imputer essentiellement cette situation ?

« Effectivement à une économie qui n’est pas suffisamment créatrice d’emplois, qui est un peu poussive et qui repose beaucoup sur les dépenses publiques. Ce n’est pas une économie très dynamique. La création d’emplois se fait essentiellement au niveau d’entreprises unipersonnelles, de toutes petites entreprises, des patentes. Pour le reste, il y a assez peu d’entreprises de taille importante qui portent des projets dans lesquels il y a beaucoup d’emplois en jeu. Les grands employeurs sont toujours les mêmes : dans l’hôtellerie, la restauration, et on ne voit pas les choses évoluer rapidement… »

Les grandes entreprises, comme EDT, Brasserie de Tahiti, Air Tahiti Nui…sont trop rares au fenua.

En remontant l’écheveau des raisons, que peut-on encore trouver derrière cette situation ?

Certains ont parfois évoqué un niveau de corruption assez important qui aurait gêné les investissements étrangers notamment…

« Pour les investissements en provenance de l’étranger, il y a peut-être eu des choses de cet ordre. Après, c’est toujours difficile la notion de corruption, car c’est une notion vraiment polysémique, il faut savoir de quoi on parle exactement. On n’a pas été avantagés en matière d’investissements étrangers, et ça, c’est sûr, par une période de grande instabilité politique qui a, en prime, duré longtemps. Et puis il y a eu clairement des effets de protectionnisme aussi. On a ainsi volontairement sabordé l’implantation de DIGICEL en 2010, le premier opérateur de téléphonie mobile qui venait concurrencer activement VINI ; on l’a "sorti" avec une loi ad hoc, qui interdisait de détenir plus de 35 % de capitaux étrangers dans le secteur des télécoms en Polynésie. C’était une loi illégale, discriminatoire et qui a été cassée par le Conseil d’État, mais ça a suffi à retarder les choses et à faire en sorte que DIGICEL quitte le marché polynésien.

Après, il a fallu attendre 3 ans supplémentaires avant l’arrivée de Vodafone. Typiquement, sur le marché de la téléphonie mobile, on a perdu 3 ans à cause d’une certaine idéologie de protection du marché local. Ce qui n’envoie évidemment pas de bons signaux. Pour le reste, c’est une économie qui repose beaucoup sur le public, et ce n’est pas ce secteur qui autogénère des emplois. On ne lance pas une machine qui va ensuite s’auto-alimenter. On crée tant d’emplois publics, puis on décide de les renouveler ou pas quand les gens partent à la retraite, mais ça s’arrête là. Forcément, il y a aussi une dimension locale, qui est difficile à contrôler et qui est essentiellement politique : il y a beaucoup d’emplois publics dans les archipels, mais derrière on soulève la question de savoir comment permettre la vie autrement dans ces archipels qu’à travers des subsides publics. Les entreprises n’ont pas forcément envie de s’y installer, et c’est une dimension intrinsèque à la Polynésie, que l’on aura toujours.

Sur cet aspect et celui de l’indice des prix, il est clair que l’on ne peut pas arriver au niveau des grands pays. En revanche, on peut essayer de travailler sur les freins. »

En procédant de quelle manière ?

« Avec des réglementations simplifiées, pas de contraintes inutiles, une « favorisation » de la concurrence, à travers notamment l’existence d’une loi qui interdit les comportements dommageables pour les fonctionnements des marchés et les consommateurs, etc., et la mise en oeuvre d’une Autorité polynésienne de la concurrence, qui est une autorité administrative indépendante, même si les débuts ont été clairement difficiles. Nous avons aussi besoin de favoriser l’accès aux investissements étrangers ainsi que d’une fiscalité qui soit pro-business et permette le dynamisme des marchés. Nous avons toute une batterie de règles générales au niveau desquelles la puissance publique peut essayer d’influer favorablement. »

La concurrence à Tahiti, une utopie, par les économistes Christian Montet et Florent Venayre, paru aux éditions Au Vent des Îles en 2013.

Où en est-on de la mise en oeuvre de ces différents leviers ?

« Il reste pas mal de travail à faire, mais il y a eu des avancées. On a créé un droit de la concurrence, qui police quand même possiblement certains comportements. On a ouvert certains marchés, même si cela s’est parfois un peu passé sous la contrainte. On a ouvert l’Internet, la téléphonie, le ciel externe, on discute de l’ouverture du ciel interne… On progresse à petits pas sur la réglementation des prix. Tout est interconnecté en matière d’économie, et il y a quand même une petite révolution lente vers une économie moins administrée qui se fait dans le temps. Il y a certes encore plein de zones de frictions, nous sommes dans un système un peu hybride, qui révèle d’autres freins sous-jacents à chaque fois que l’on s’efforce d’en lever un, donc on ne peut pas avoir de big bang, les choses se font très progressivement.

Après, le big bang, c’est douloureux, car à court terme, il se paye. C’est la stratégie pour laquelle ont opté les Néo-Zélandais, ils ont cette mentalité-là. C’est passé par une libéralisation directe et brutale de l’économie, qui a créé dans un premier temps énormément de désorganisation, donc de licenciements, de grandes difficultés à accéder à l’emploi, de la perte de PIB avant que progressivement tout s’autoreconstruise, sans intervention de la puissance publique et pour générer ensuite vraiment du meilleur. Aujourd’hui, ils ont une économie assainie, extrêmement performante et dynamique. Mais si c’est acceptable dans un système anglo-saxon, je ne pense pas que cela puisse passer dans un système français, ni en Polynésie ni en France. »

Au vu de la conjoncture actuelle surtout, qu’appelleriez-vous encore de vos voeux pour progresser dans le bon sens ?

« Je crois que ce dont on manque ce sont des incitations favorables à retourner vers l’emploi, à l’inverse de ce que la crise covid a pu générer. Ces confinements obligatoires, qui auraient engendré sans contreparties des pertes de revenus insupportables pour les individus, ont été compensés par les gouvernements. Et ça, ça a développé cette possibilité de gagner sa vie sans travailler ou en travaillant de manière allégée ; ce qui n’est pas bon du tout car on sait que l’on a du mal à ramener ensuite les gens vers l’emploi. Il faut se méfier de ce genre de comportements. À l’inverse, il faut savoir favoriser des retours vers l’emploi. Ce qui peut passer par beaucoup de choses, à commencer par des fiscalités individuelles qui ne soient pas trop spoliatrices, permettant de garder les bénéfices de ce que le travail rapporte. Une forme d’incitation qui implique de réfléchir aux coûts que l’on génère lorsque l’on retourne vers l’emploi (en matière de transports, de garde d’enfants, etc.). Il faut aussi lutter contre les revenus que l’on peut avoir au noir. Moi, je crois davantage à la théorie des petits ruisseaux qu’à celle de la grande rivière, à une multiplicité de petites actions qui vont dans le bon sens et qui comptent. Et ensuite, ça repose sur l’acceptation des gens. Or, l’acceptation sociale d’un système repose sur l’égalité de traitement des gens par le système. Cela signifie qu’il faut que chacun ait le sentiment que ce dont il bénéficie à un instant donné, il en bénéficie parce que tout le monde a le droit d’en bénéficier. Et que ce dont il ne bénéficie pas, il en bénéficierait lui aussi s’il était dans la situation qui permet de déclencher ça. C’est pour cela que je ne suis pas pour les niches fiscales, par exemple. Tout le monde doit être traité de la même manière en matière de cotisations, de droits à la retraite, etc. Il faut harmoniser tout cela. Il ne faut pas que les gens aient le sentiment que leurs voisins ont plus qu’eux.

Il y a un lien entre l'efficacité du système et la justice.

Dans les pays où l’on a une pression fiscale extrêmement importante, mais acceptée par les populations, comme dans les pays du nord de l’Europe, on a aussi en corollaire des systèmes sociaux extrêmement justes. Les bénéfices sont les mêmes pour tous dans chaque situation donnée. Ça c’est très important, car cela rend la capacité contributive possible car comprise. Je pense qu’en Polynésie il y a beaucoup de pédagogie à faire sur cette question car les gens ne comprennent pas où va l’argent. Ils n’ont pas conscience de ce qu’ils touchent en retour, et notamment de ce qui provient de l’État et ne repose pas sur la fiscalité locale.

Un seul exemple : le coût d’un étudiant à l’année c’est 1 million sur lequel les familles ne payent que 25 000 Fcfp de frais d’inscription à l’université. Mais elles n’en ont pas conscience. »

Les chiffres officiels en Polynésie font état d’un taux de chômage en diminution de 10,5 % en Polynésie pour l’année 2020. Un chiffre qui peine à rejoindre les 53 % du taux d’emploi. Vous parliez tout à l’heure de taux de chômage : pourquoi cet indicateur n’est pas forcément très pertinent pour se faire une idée juste de la situation de l’emploi en Polynésie et surtout de l’inactivité ?

« Déjà la question se pose de savoir comment on définit le chômage. Il y a une définition internationale du chômage, qui est celle du BIT, le Bureau international du Travail, qui repose sur trois critères à propos desquels on interroge les gens dans le cadre d’enquêtes. Pour être considéré comme chômeur, il faut donc ne pas avoir travaillé dans la semaine qui précède le jour de l’enquête ; avoir en revanche activement recherché un emploi dans le mois qui le précède ; et enfin, être disponible pour occuper un emploi dans les 15 jours qui le suivent. Si ces trois critères cumulatifs ne sont pas remplis, la personne n’est pas considérée comme un chômeur. Elle est considérée comme inactive au même titre qu’un retraité ou un étudiant. On comprend tout de suite que cette définition pose problème en Polynésie car cela signifie, par exemple, qu'il ne faut pas avoir fait un jardin ni avoir vendu le fruit de sa pêche dans la semaine qui précède l’enquête.

Autre problématique récurrente ; comment fait-on pour rechercher activement un emploi dans les archipels ? Donc on arrive à un taux de chômage officiel assez faible (surtout par rapport aux autres outre-mer) et qui a même baissé puisqu’en 2019 il était de 12,8 % ; un résultat surprenant en pleine crise. En précisant qu’avant 2018, il n’y avait pas d’utilisation par l’ISPF de la définition du BIT… En parallèle, on a une autre façon d’appréhender le chômage que l’on appelle le chômage au sens du recensement, qui n’est donc calculable, comme son nom l’indique, qu’au moment où l’on pratique le recensement de la population. Dans ce cadre, on demande cette fois aux gens de s’autoqualifier ; s’ils se qualifient eux-mêmes de chômeurs, on va les considérer comme chômeurs sauf s’ils expriment la volonté de ne pas travailler. Sur cette base, on arrive en tout cas à des taux qui sont beaucoup plus importants. En 2017, on était cette fois à 21 % de chômage ; et en 2012, au creux de la crise, à 21,8 %. Ce calcul intègre en fait ce que l’on appelle le halo du chômage, un halo qui regroupe plusieurs catégories de personnes ayant une caractéristique commune ; elles souhaitent toutes travailler. Puis, même parmi les gens qui ne souhaitent pas travailler, on peut avoir des chômeurs découragés… mais qui, au départ, fondamentalement, voulaient bosser. La réalité sociale du chômage est quand même dans la réalité de ce que les gens aimeraient faire, de ce qu’ils ne peuvent pas faire, de l’emploi qu’ils voudraient avoir et ne peuvent pas avoir. Donc le chiffre du taux de chômage n’est pas représentatif de la réalité sociale. »

Qui sont les personnes les plus vulnérables à l’emploi ?

« Comme partout, on les retrouve essentiellement dans deux catégories : ce sont intrinsèquement les jeunes, du fait de leur manque d’expérience, de recul et qui, en plus, dans des économies qui ne sont pas dynamiques et

créatrices d’emplois, ne peuvent prétendre à certains emplois que s’ils sont libérés par les plus anciens qui les occupent. De ce point de vue-là, on a beau avoir une population qui vieillit, elle reste encore très jeune. Par conséquent, on a une masse importante de jeunes qui attendent de rentrer sur le marché du travail. Deuxième facteur de grosse vulnérabilité face à l’emploi, l’absence de diplôme et de formation. Et là aussi la population polynésienne se caractérise par un niveau d’éducation sensiblement plus faible que celui que l’on peut avoir en métropole. Ceci explique cela. »

Quels sont les leviers qui vous semblent les plus intéressants pour remédier à cette situation ?

« C’est une question très difficile, mais personnellement je crois beaucoup aux incitations individuelles. Ce qui porte la capacité de quelqu’un à travailler, c’est son envie de travailler. Et pour nourrir cette envie, il faut qu’il en ressente l’intérêt. Il faut que les perspectives existent. Sachant qu’un taux de chômage important et des difficultés d’accès à l’emploi sont en eux-mêmes décourageants. Cet accès à l’emploi doit être non discriminatoire le plus possible sinon ça porte l’injustice. De ce point de vue, l’existence systématique de concours dans la fonction publique est une bonne chose, qui permet de rebattre les cartes. Cette égalité

des chances d’accéder à l’emploi à niveau de compétences égales est importante.

Les travaux sur la protection de l’emploi local ne doivent à mon sens en aucun cas être un frein à cela, même si je sais que je mets le doigt sur quelque chose de sensible. Il ne faut pas que ça serve d’excuse à de l’inégalité. Ce genre de loi doit être portée par un paradigme de discrimination positive. Dans le cas inverse, l’effet serait délétère. Moi, je ne m’intéresse qu’à l’efficacité du système.

"Ce qui porte la capacité de quelqu'un à travailler, c'est son envie de travailler"

Le tourisme comme la restauration restent les deux secteurs polynésiens traditionnels pourvoyeurs d'emplois.

Autre levier, la dimension de ce que porte l’éducation dans les familles. Je crains qu’il y ait trop de familles dans lesquelles on retrouve le discours : "L’école, ça sert à rien". Comment est-ce que l’on change ça ? Il y a forcément un appui social à essayer de trouver pour remédier à cette situation. »

D’un point de vue plus conjoncturel, quel regard portez-vous sur la situation actuelle de l’emploi en Polynésie, les chiffres et les événements de ces deux dernières années ?

« Ces confinements ont été une catastrophe, sur le plan économique, mais pas seulement ; c’est aussi une catastrophe sociale et d’une certaine façon sanitaire parce qu’en tentant de se protéger de la covid-19, on a aussi moins bien pris en charge un certain nombre d’autres pathologies, on a créé des dégâts importants au niveau de la santé mentale et généré beaucoup d’absentéisme scolaire, notamment dans des familles qui ne sont pas en mesure de se substituer à l’éducation de l’école. On est en train de fabriquer une génération de jeunes qui va avoir du mal à se repérer dans l’emploi, dans les études, pour lesquelles on incite les évaluateurs à la bienveillance systématique avec un risque de dérive vers de la complaisance…

Après, sur les chiffres de l’emploi, on s’en est étonnamment bien tirés puisque, si l’on regarde les données officielles concernant l’emploi salarié global, on a une baisse de 2 050 emplois entre 2019 et 2020. Ce qui n’est pas beaucoup. Pour mémoire, entre 2007 et 2012, au sens du recensement, on avait eu presque un doublement du chômage, donc quelque chose de considérable ; cela représentait sur la période 12 200 chômeurs de plus. Donc là, on parle d’une destruction de 2 050 emplois, c’est extrêmement faible. Mais il ne faut pas se leurrer ; c’est parce que nous avons eu un accompagnement de l’État et du Pays très important. On a pu masquer les effets ; on a perdu des structures, certes, mais on a sauvé les meubles. Sauf que cette perfusion d’argent public ne peut pas être imaginée sur du long terme. Il va falloir revenir à une économie normalisée. Alors comment les choses vont-elles se passer à ce moment-là ?

Par exemple, au niveau des entreprises « zombies » qui sont criblées de dettes et sont obligées d’utiliser la quasi-totalité de leurs bénéfices pour rembourser leurs dettes ? On sait que ce n’est pas viable très longtemps. On pourrait de ce fait avoir une cascade de faillites avec un effet simplement différé. C’est une vraie question, qui se pose en parallèle d’une désorganisation qui reste quand même très importante du commerce mondial dans cette crise qui ne ressemble à aucune autre. Nous n’avons par ailleurs pas encore un niveau général des prix qui a explosé par rapport à l’avant-crise, mais ça peut arriver. Il y a beaucoup de paramètres sur lesquels nous n’avons aucune prise ni visibilité et qui sont pourtant susceptibles de nous affecter. Sachant que l’on a en plus un pouvoir d’achat qui n’est pas bon, car en réalité lorsque la crise covid démarre, nous sommes à peine remis de la crise de 2008. Les chiffres sont aussi très inquiétants quand on regarde les chiffres du tourisme, une ressource très importante pour le fenua ; avant la crise de 2008, on était à 220 000 touristes ; en 2010-2013 à 150 000 ; en 2019 à 240 000, mais on est tombés à 77 000 en 2020 avec une année 2021 qui promet déjà d’être pire puisqu’à la fin août, juste avant le second confinement, on était à seulement 41 000 touristes. Là encore, on va mettre des années à s’en remettre, et ça pèse énormément sur l’ensemble de l’économie. Les dépenses du tourisme, c’étaient 65 milliards de Fcfp en 2018, et ce chiffre progressait.

Or, en 2020, nous sommes tombés à 28 milliards pour un PIB à 607 milliards (contre 657 en 2019 ; on a perdu 50 milliards de PIB, ce qui n’est pas rien). Et si l’on prend le PIB réel, sans l’effet de l’inflation, en francs constants, qui rend vraiment compte du pouvoir d’achat collectif, on est au même niveau de PIB en 2020 qu’en 2005. Ce qui signifie que l’on n’a enregistré aucune croissance réelle en 15 ans, alors que nous sommes beaucoup plus nombreux. Au PIB par tête, nous sommes revenus au PIB que l’on avait il y a 25 ou 30 ans. Grosso modo, le pouvoir d’achat individuel est le même que celui que l’on avait il y a 30 ans. »

Qu’appelleriez-vous de vos voeux à ce stade pour dégager des solutions potentielles, de vraies perspectives ?

« On a un tissu entrepreneurial à deux vitesses. D’un côté, des grandes ou assez grandes entreprises qui peuvent fonctionner dans des systèmes un peu rigides de gestion de l’emploi. Et puis après, on a une immense majorité d’entreprises qui sont des toutes petites entreprises dans lesquelles la création d’emplois pourrait être intéressante, mais sans aucune visibilité en ce moment. Par périodes, elles peuvent avoir un carnet de commandes pour lequel elles auraient besoin d’aller chercher quelqu’un, mais sans savoir pour combien de temps. Plutôt que de se lancer dans le choix non neutre de recruter quelqu’un, elles vont parfois, souvent, préférer refuser des contrats. Et si en plus on les fait crouler sous une paperasse inutile, beaucoup trop de démarches, de déclarations, de formulaires, ça devient beaucoup trop compliqué, ça fait trop peur. Je crois que l’on a là un frein important à la création d’emplois. Alors, bien sûr, ce sont des emplois qui restent peut-être précaires, mais ça reste des sources de gains monétaires pour de petits temps. Et dans la situation dans laquelle on est, tout ce qui est argent supplémentaire que l’on fait gagner au ménage est à mon avis intéressant. Sans ouvrir la porte à des abus ni nourrir un nouvel esclavagisme, je crois qu’il faut réfléchir à ça. Nous avons toujours tellement envie, dans le système français, de lutter contre la précarité du travail, que l’on en occulte le fait qu’en faisant ça on crée du chômage aussi.

De nombreux freins ont été lévés ces dernières années, notamment avec la connexion des îles à l'internet grand débit, l'ouverture de la téléphonie, du ciel externe…

Dès que l’on protège les emplois, on protège les insiders, ceux qui sont déjà sur le marché de l’emploi, au détriment des outsiders, ceux qui sont en dehors. C’est quelque chose qu’il faut comprendre. Et ce qui fonctionne bien d’un côté va créer des difficultés de l’autre, tout le temps. Du coup, il faut essayer d’arbitrer. La dernière étude budget des familles de l’ISPF disait qu’il y avait 20 % des Polynésiens sous le seuil de pauvreté en 2015. C’est très important pour eux d’avoir des respirations, des compléments même ponctuels. Je ne crois pas qu’ils attendent un emploi à vie dans la fonction publique. Je pense en revanche qu’il faut essayer de faciliter les gains complémentaires de richesse. Il y a du potentiel, il y a de la demande qui existe, mais il y a une offre qui ne s’établit pas face à la demande, parce que c’est peut-être parfois trop compliqué à mettre en oeuvre pour les entreprises. Donc, il y a sans doute à creuser, du côté de l’administration et des partenaires sociaux – car évidemment cela doit être discuté avec les syndicats de salariés – des moyens de faire revenir dans des emplois des gens qui ne peuvent pas y aller, car ces emplois ne sont pas créés ou sont pour partie compensés par du black. Si l’on avait des systèmes simples, ça pourrait faciliter les choses. Ce serait aussi intéressant d’avoir des évaluations de ces différents dispositifs (je pense au chèque-service qui existe déjà) pour avoir une vraie idée de leur efficience réelle. Tout est toujours hyper touchy en la matière car si une marge d’assouplissement paraît nécessaire, il s’agit également de trouver un équilibre pour élaborer un système qui n’exclut pas, mais ne contribue pas non plus à un maintien dans des emplois précaires. En matière d’emploi, il n’y a vraiment pas de solutions miracles ni de poudre de perlimpinpin, mais compte tenu de la faiblesse du taux d’emploi et du niveau de misère, avec toutes les conséquences que cela implique au niveau des familles, il faut peut-être réfléchir à un système qui sorte du système français stricto sensu, très protecteur pour les travailleurs mais excluant pour les non-travailleurs ; un système en outre compensé en France par énormément d’aides sociales, mais que l’on ne compense pas ici de la même manière.

D’ailleurs, on pourrait choisir d’aller davantage dans ce sens aussi, mais comment financer tout ça avec une pression fiscale déjà très importante ? Tout ceci doit être pensé avec justice et évidemment évalué. Je ne suis pas du tout pour l’explosion totale du code du travail, mais pour essayer de trouver des marges d’assouplissement, un modèle complémentaire, encadré par beaucoup de précautions. »

--------- Interview - Frédéric Dock ---------

Frédéric Dock directeur de l’ensemble du périmètre de Vinci Énergies en Polynésie et président du MEDEF local depuis mai 2020

« La grande avancée de l’année en matière d’emploi : les SISAE »

Quel regard portez-vous sur la situation de l’emploi aujourd’hui en Polynésie ?

« Pour reprendre la genèse du raisonnement, il faut revenir à l’élément déclencheur de cette réflexion, à savoir les discussions actuellement en cours sur la protection sociale généralisée. Notre système, porté à plus de 70 % par le monde du travail, les entreprises et les salariés, ne parvient plus à assurer l’équilibre général. Ce qui signifie, pour faire simple, qu’il n’y a pas assez de gens qui travaillent pour payer la couverture sociale et la retraite de ceux qui ne travaillent pas ; c’est le cas pour les régimes des salariés et des non-salariés, sachant que les régimes de solidarité sont abondés par le Pays à travers la fameuse CST, entre autres, plus une partie du budget du Pays.

D’une certaine façon, on peut donc dire qu’ils ont commencé à fiscaliser la protection sociale… (fin décembre 2021, la CPS a voté un budget en déséquilibre de 4,2 milliards, pour compenser le déficit du RSPF, sans augmentation des cotisations pour 2022, NDLR).

En marge de cet aspect, ce qui témoigne aussi du fait que l’on a un vrai problème de fond, c’est que même lorsque l’on a retrouvé la croissance, après la crise de 2008, la création d’emplois n’a jamais suivi.

Résultat ; aujourd’hui, on a presque 50 000 personnes à insérer. Dans la plupart des pays du monde "développé", cette insertion passe par le biais des entreprises et des organismes en place, qui créent des dispositifs et des organisations leur permettant d’insérer ces gens. Ce sont des formes de stages, des structures de type joint-venture, des soustraitants…

Sauf que cette façon de faire est absolument inenvisageable dans un Pays où l’on compte 65 000 salariés, dont environ 45 000 dans le secteur marchand, car il faudrait que les entreprises, qui représentent donc près de 45 000 salariés, intègrent plus de travailleurs que ce qu’elles en ont déjà. On imagine tout de suite que c’est impossible d’intégrer un effectif aussi volumineux.

C’est pourquoi, sollicité par le ministère de la Famille, des Affaires sociales et de la Condition féminine en charge de cette problématique, le MEDEF a accepté de se saisir du sujet et de réfléchir avec eux sur de nouvelles manières d’insérer le maximum de gens. Car cela ne peut en aucun cas se faire dans le cadre de dispositifs classiques, du type de ceux que l’on connaît déjà, avec des nombres d’heures imposés, etc. »

Sur quoi ce travail commun a-t-il déjà débouché concrètement ?

« Une première étape a été réalisée par le ministère, qui est d’avoir créé une loi spécifique permettant de mettre en oeuvre les fameuses SISAE, des sociétés d’insertion sociale par l’activité économique ; nous sommes venus apporter notre expertise sur les marchés que cela pourrait concerner et ce qu’il faut prévoir dans ces structures pour qu’elles puissent fonctionner et répondre aux contraintes de véritables entreprises.

Ces SISAE pourront être des associations, nouvelles ou qui existent déjà à la condition de les moderniser, mais aussi des fondations, des coopératives, des mutuelles, de nouvelles sociétés commerciales, qui devraient être agréées par le Pays pour 5 ans, avec des contrats d’objectifs, et un vrai suivi des personnes insérées (la plupart en grande difficulté et identifiées en tant que telles par les services sociaux). À ce stade, on va dire que l’on a parfaitement décrit la démarche, même si nous sommes bien conscients que le chantier est immense. Sauf que si nous ne nous en préoccupons pas, nous allons avoir un énorme problème de société, avec la moitié des gens qui restent au bord du chemin. »

Comment devraient être financées ces structures ?

« Alors évidemment, c’est la question qui se pose immédiatement après l’idée. Ce que demande d’abord le MEDEF, c’est que ces SISAE soient destinées à des activités que ne réalisent pas à ce jour les entreprises, qui considèrent déjà qu’elles n’ont pas assez de chiffre d’affaires, sachant que l’on a perdu près de 15 % de CA en 2020 et que nous n’avons pas encore les chiffres de 2021. On ne peut pas imaginer qu’une partie de ce chiffre d’affaires soit captée par ces fameuses SISAE ; il faut qu’elles se positionnent sur des marchés où nous ne sommes pas déjà. »

Quels pourraient être ces marchés ?

« Je pense à tout ce qui touche à l’économie circulaire, à la récupération d’un certain nombre de choses, des invendus, à tout ce qui a trait à l’aménagement et à l’environnement, c’est-à-dire l’entretien des lagons, des espaces touristiques, les chemins d’accès en montagne et puis bien sûr les services à la personne dont on va avoir des besoins accrus, notamment du fait du vieillissement de la population. Ce sont des secteurs où il y a actuellement peu d’activité et sur lesquels on pourrait positionner ces SISAE. Maintenant ce qu’il faut derrière, c’est trouver des financements. Notre position là-dessus serait de réorienter l’argent des stages ou des contrats aidés (en précisant qu’aujourd’hui l’insertion sur un CAE est quasiment de zéro), de certaines allocations, vers ces structures qui feraient réellement de l’insertion (le texte en l’état a pour but de permettre à ces structures "de coordonner l'ensemble des aides du Pays et des acteurs économiques pour pouvoir insérer le public éloigné de l'emploi de manière durable", NDLR) et de ramener ainsi les gens dans l’activité sociale et économique. Ce qui pourrait leur servir ensuite de tremplin vers l’activité classique de nos entreprises, en les faisant d’abord passer par une phase de "remise en condition", en ce qui concerne les relations avec un employeur et les règles du jeu, pour être prêts à rejoindre une entreprise "normalement" structurée. »

Si les entreprises ne sont pas en amont sur ce sujet et ne participent pas à la construction de cette stratégie de l’insertion, nous n’avons aucune chance d’y arriver et nous allons tous être confrontés à de très gros problèmes

Quels seront les ressorts sur lesquels reposeront ces SISAE ?

« Il y aura derrière des appels à projets, des groupes de travail, un comité de pilotage, une équipe opérationnelle sur le suivi des activités…

Il va y avoir des organisations qui vont suivre ces SISAE, qui vont les aider, sous la houlette du ministère de la Solidarité. Cela n’a rien à voir avec le Service de l’emploi, qui n’est pas du tout armé pour régler ce problème-là, notamment car nous ne visons pas du tout le même public. C’est vraiment un schéma parallèle ; un peu l’organisation du RSMA en version civile pour rendre à des gens très éloignés du monde du travail le goût de réaliser un projet. Il y aura un vrai accompagnement avec des spécialistes, des psychologues pour donner un cadre très précis en vue de professionnaliser et de rendre les choses durables. Il faut que ces SISAE soient de véritables entreprises, structurées et saines. Les associations et les services sociaux faisaient déjà une partie du job, mais pas dans la représentation entrepreneuriale. C’est donc une grande nouveauté et l’un des grands sujets prioritaires du moment pour moi. »

À quelle échéance espérez-vous voir tout ceci se mettre en place ?

« De mon point de vue, l’argent est là. Il faut encore que ce soit acté au niveau budgétaire, ce qui peut se faire au niveau de n’importe quel collectif, mais on sera contents si l’on peut lancer les premières SISAE en début d’année 2022. Le processus est long, mais l’objectif est que ça monte en puissance et que l’on réoriente toutes les capacités du Pays dans le domaine vers cet objectif d’ici 2023. Après, il reste un vrai sujet à aborder, qui est de savoir si l’on n’a pas une approche du travail qui est spécifique à la Polynésie. Une étude a d’ailleurs été amorcée à l’université, sous l’égide du Dr Loïs Bastide, maître de conférences en sociologie, pour savoir comment le travail est appréhendé par les Polynésiens.

Ces difficultés-là sont présentes partout ; il y a des évolutions sociétales et il faut que l’on parvienne à les interroger.

Il y a une logique sociale et nous sommes conscients qu’il existe en Polynésie un véritable sujet relatif à une sociologie du travail, qui concerne aussi bien les gens qui sont hors qu’en emploi ; c’est un sujet général dont il faut savoir tenir compte au niveau d’autres travaux en cours, comme ceux concernant actuellement la réglementation du travail.

J’en profite pour préciser à ce stade que nous avons d’ores et déjà demandé un diagnostic sur le dialogue social, autrement dit le fonctionnement entre les chefs d’entreprise et les salariés, durant les récentes grèves ; un diagnostic qui va forcément mettre en évidence la nécessité d’observer cette sociologie du travail pour en tirer éventuellement une modification de la réglementation.

Contrairement à ce que pensent les syndicats, ce ne sont pas forcément les chefs d’entreprise qui sont les plus demandeurs de souplesse. Souvent, ce sont les salariés. Pourtant le code du travail ne la permet pas aujourd’hui. Ce n’est pas toujours un rapport de force. D’où l’importance de retrouver une efficacité dans le dialogue social, qui ne fonctionne pas aujourd’hui de notre perception, la preuve en étant que la plupart des sujets se terminent en conflits.

Depuis plus d’un an et demi, nous avons demandé officiellement au gouvernement de travailler sur le sujet. Et nous constatons désormais une vraie volonté politique de se poser ces questions-là, de se poser la question de l’efficacité et de l’adaptation des règles du jeu à la société moderne polynésienne. »

--------- Interview - Sylvie Bouchiquet ---------

Sylvie Bouchiquet directrice générale depuis 2008 de Pro Intérim (7e employeur du territoire au classement par effectif et représentant près de 60 % du marché local du secteur) et de Profiles (cabinet de recrutement créé en 2012)

« Température dans l’intérim »

Le travail intérimaire par sa réactivité, sa fluidité intrinsèque et ses contacts quasi quotidiens avec les entreprises représente un baromètre particulièrement intéressant des tendances qui s’amorcent dans le monde du travail. Et ce marché n’a cessé de croître au cours des dernières années, même s’il a assez nettement marqué le pas depuis le début de la crise sanitaire (pour Pro Intérim, si l’activité s’établissait, en 2008, autour de 200 à 250 intérimaires employés par mois correspondant environ à 20 000 heures de missions mensuelles, elle avait fini par atteindre 67 000 heures de missions mensuelles employant approximativement 500 intérimaires par mois en 2019, année exceptionnelle, avec une moyenne ces dernières années évoluant plus généralement autour de 50 000 heures). Durant les derniers mois de l’année 2021, l’activité renouait quoi qu’il en soit avec les niveaux de 2018.

Il n’y a jamais eu autant de recrutements qu’en ce moment

Car si ses missions traditionnelles visent toujours à pallier des absences pour maladie ou congé maternité ainsi qu’à faire face à des surcroîts ponctuels d’activité, d’autres viennent aujourd’hui s’y ajouter. Ainsi, Sylvie Bouchiquet constate notamment que les entreprises passent désormais nettement plus volontiers par l’intérim en phase de pré-embauche afin de gagner du temps sur la sélection des candidats (une démarche qui s’explique peut-être aussi par des services RH plus réduits ces dernières années). Les entreprises ont en outre davantage tendance à recourir à l’intérim pour insuffler de la souplesse à leur masse salariale, privilégiant plus fréquemment les contrats en intérim plutôt que les recrutements en CDD, par exemple. Autre tendance de fond constatée auprès de la centaine d’entreprises essentiellement privées avec lesquelles l’équipe de Pro Intérim travaille de manière récurrente : une volonté de privilégier les candidatures locales pour les postes spécialisés, quitte à faire appel à des jeunes sans expérience et à les former sur une longue durée.

Concernant les profils des candidats, Sylvie Bouchiquet note également des évolutions : « Il y a de plus en plus de profils élevés, de gens qualifiés prêts à faire des missions d’intérim. Certains préfèrent d’ailleurs, pour conserver une certaine liberté. Néanmoins, on remarque aussi que les contrats de travail plus classiques, notamment les CDI, deviennent plus difficiles à obtenir. » Autre marqueur « positif » : certains secteurs d’activité demeurent en tension et peinent à recruter. C’est le cas des soudeurs ou des techniciens de maintenance, mais aussi des plombiers, des caristes, des chauffeurs de poids lourds, des comptables, des développeurs ou ingénieurs en informatique ou encore des administrateurs réseaux.

La misère gagne au terrain au fenua. Non pas seulement en raison de problèmes familiaux, mais bien en raison de secteurs d'une crise profonde de l'ensemble du système, de disparités sociales profondes et d'un souci majeur de sous-qualification d'une grande partie des personnes en âge de travailler.

La misère gagne du terrain

Mais derrière ces chiffres et éléments plutôt positifs se cachent d’autres éléments plus inquiétants et interpellants. Ainsi, si Sylvie Bouchiquet n’a pas encore eu affaire à nombre de licenciés économiques, des hausses de candidatures sont déjà constatées dans certains domaines parfois très pointus comme l’aéronautique (ex-SABENA), l’hôtellerie ou encore le médical et le paramédical avec les difficultés de reclassement induites. Elle continue par ailleurs à recevoir près de 40 % de candidatures émanant de gens sans diplôme, parfois sans aucune expérience ou ayant bénéficié de formations ne correspondant pas du tout à leur profil. Avec ce triste bilan pour finir : « On voit incontestablement un appauvrissement de la population. Nous avions auparavant beaucoup moins d’intérimaires sans domicile fixe ; aujourd’hui, c’est le cas. Sans doute parce que les familles, elles-mêmes dans la galère, peuvent de moins en moins soutenir certains jeunes. »

Vous souhaitez en savoir plus ?

Dossier à retrouver dans votre magazine Investir à Tahiti #10 - mars 2022